|

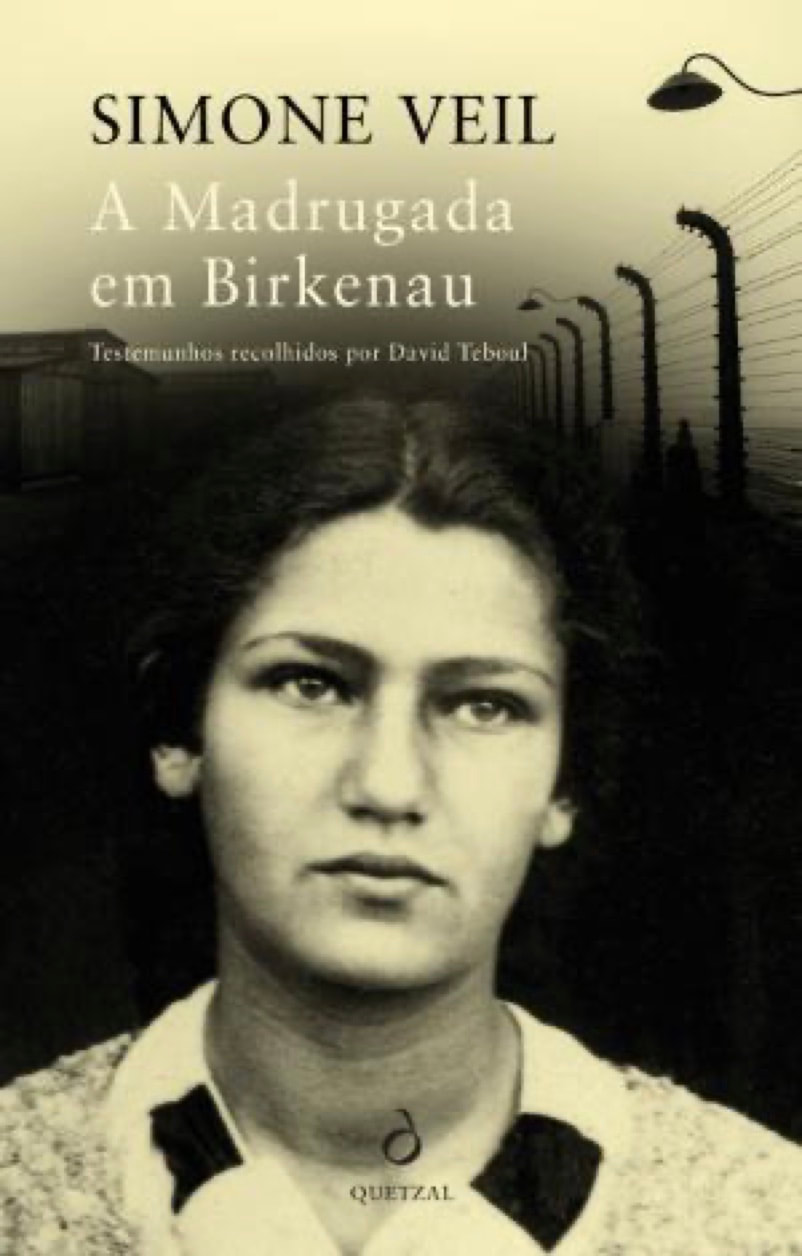

Por Mário Beja Santos ||| Num universo editorial profusamente ocupado por relatos do Holocausto (basta pensar nos quilómetros de literatura pungente que vão de Curzio Malaparte a Primo Levi) é necessário trazer algo de invulgar, uma dimensão outra da normalidade do horror, um olhar extremamente perspicaz sobre a tenacidade da sobrevivência, para darmos crédito a um testemunho que nos permita uma nova chave explicativa sobre o assassínio em massa de um povo intolerado por Hitler. É o que acontece e se saúda como um acontecimento documental ímpar, as memórias contadas por Simone Veil a David Teboul, A Madrugada em Birkenau, Quetzal Editores, 2021. É um depoimento maior para a história do Holocausto não só por ter vindo da primeira mulher presidente do Parlamento Europeu, da Ministra da Saúde que fez aprovar a despenalização do aborto em França, membro da Academia Francesa, com os seus restos mortais no Panteão. O que verdadeiramente está em causa neste testemunho e nas conversas havidas entre Simone Veil e os seus antigos companheiros sobreviventes do Holocausto, não é estarmos a falar de uma das figuras mais populares de França e de uma das mulheres mais importantes da política europeia do século XX, é entrarmos, nos termos de uma conversa aparentemente banal, tudo em tons amenos, no inferno da degradação humana, como se reagiu no retorno ao mundo considerado normal da Europa pós-guerra, ponderarmos o antissemitismo, o quotidiano humilhante e precário de Auschwitz e continuar a perguntar o que faz sentido e como se pode perdoar a maior ofensa que se pode fazer a um povo, que é procurar extingui-lo. Simone Veil vai recordar-nos a sua infância em Nice e o quadro familiar: “Éramos judeus, patriotas, republicanos e laicos”. Dá-nos resumidamente as árvores genealógicas dos ramos Jacob e Steinmetz. Um pai arquiteto que escolheu sair de Paris e se instalou em Nice na mira de uma clientela abastada. Guarda recordações da grande amenidade familiar, mas também de manifestações antissemitas, e assim chegamos à ascensão do nazismo. Veio a guerra e o colapso da França, em posição do estatuto de judeu, o pai passou da humilhação patriótica a uma imensa tristeza, a exclusão, a perda de emprego. A situação financeira agravou-se, mas durante os três anos da ocupação italiana os judeus que viviam em Nice não se sentiram particularmente ameaçados. Começaram a aparecer refugiados, havia que os esconder. E confessa: “O que ainda não deixa de me intrigar é que o testemunho desses refugiados não tenha sido melhor entendido e que o desejo de fugir, quando havia ainda tempo, não tenha sido mais premente. Havia uma espécie de descrença generalizada, uma dificuldade no tomar de consciência. Havia sempre esse sentimento de que o pior não iria suceder”.

Tudo mudou em setembro de 1943, os italianos assinaram um armistício e evacuaram Nice, chegaram os alemães, a Gestapo instalou-se em pleno centro da cidade, ia começar a caça aos judeus. Na sua narrativa sempre serena, discorrendo sobre o ambiente em que tudo se estava a passar, como se tivesse meditado uma eternidade sobre a evidência daquele período, fala das separações, as que houve e a alegria que manteve em ter estado sempre com a mãe e com uma irmã, em Auschwitz. Depois de uma vida humilhante num hotel sem condições, a 6 de abril de 1944 partem de comboio para Drancy. Aqui houve separação familiar e ela diz: “A única coisa que contava quando subimos para o comboio era ficarmos as três juntas, a mamã, Milou e eu”. Chegam a Auschwitz, é um quadro de horror, são tatuadas, o odor é fedorento, são destinadas ao trabalho, vão para Bobrek, distribuem-lhes sopa numa velha gamela completamente ferrugenta, habituam-se às intermináveis chamadas, descobrem os blocos, longos barracões de tijolo, com o pavimento em betão e uma vaga lareira ao meio. Irá descrever o trabalho, as pessoas com quem se relacionou, como se foi esfarelando o moral: “A princípio, pensávamos que iríamos sobreviver. Foi preciso sofrermos a violência das responsáveis pelos blocos, em geral eslovacas ou polacas, que faziam reinar o terror. Se demorássemos um pouco de manhã antes de sair para a chamada, se não deixássemos os cobertores dobrados em quadrado, impecáveis, recebíamos de imediato bofetadas e safanões”. Um universo de sevícias brutais, a atividade de Simone Veil era descarregar carros-de-mão a abarrotar de pedras. Assiste ao esgotamento total de muitos. O campo era o cheiro dos corpos que ardiam. Uma chaminé cujo fumo escurecia o céu e num dado momento afirma como se de privilégio se tratasse: “Em Auschwitz, tive sorte. A minha juventude protegeu-me, sem dúvida”. Não tinha o cabelo rapado, pôde arranjar vestidos, entretanto começaram a chegar as notícias do desembarque dos Aliados e da poderosa ofensiva do Exército Vermelho. Foram mudando de campo, seguiram de Auschwitz para Mauthausen, depois Bergenbelsen, aí uma certeza crescia entre os judeus, que iriam morrer mais cedo ou mais tarde. Nunca aceitou a morte da mãe: “Em cada dia da minha vida, a mamã esteve presente. Desde há muitos anos, perguntam-me o que me animou, o que me deu vontade de trabalhar, levar a cabo um certo número de coisas – creio profundamente que foi ela. O único ser notável aos meus olhos foi a minha mãe”. E vem o regresso, a descoberta de que o genocídio é encarado pela sociedade como uma questão secundária: “Encontrávamos também a indiferença total. Ouvíamos comentários descabidos ou até grosseiros. Na Alemanha, no início dos anos 50, um cônsul de França perguntou-me se o meu número tatuado num braço era o meu número de vestiário”. Mas veio também outra revelação: “Quando os deportados se reencontravam, tinham um sentimento intenso de existir. Quiserem matá-los e estavam ali. Os seus adversários não tinham ganhado. Aqueles que não tinham passado pelas mesmas provações não podiam compreender. Eles teriam por certo descoberto nos nossos testemunhos alguma forma de crueldade, algum cinismo. O que me choca, mais de meio século depois, é que ninguém entendeu a realidade das coisas. Ninguém se apercebe realmente da angústia, do trauma que elas puderam suscitar. As pessoas não fazem ideia do número de famílias numerosas das quais não subsistiu, no dia a seguir ao fim da guerra, senão uma ou duas pessoas. Tinha camaradas das quais grande parte da família ficara na Polónia. No regresso, não havia ninguém”. Acha muito difícil perdoar. “Não é a nós, sobreviventes, que cabe perdoar. Os que teriam podido perdoar ou não perdoar, esses estão mortos. O problema agora consiste em saber como se vive com o que se passou, como se vive conjuntamente. Eu desejei a reconciliação com os alemães. Desejei que a Europa se fizesse. Mas na condição de nunca esquecer”. De leitura obrigatória, um testemunho inexcedível. UA-48111120-1

Os comentários estão fechados.

|

AutorEdição Mais Norte Categorias |